Die Allgemeine Entwicklung

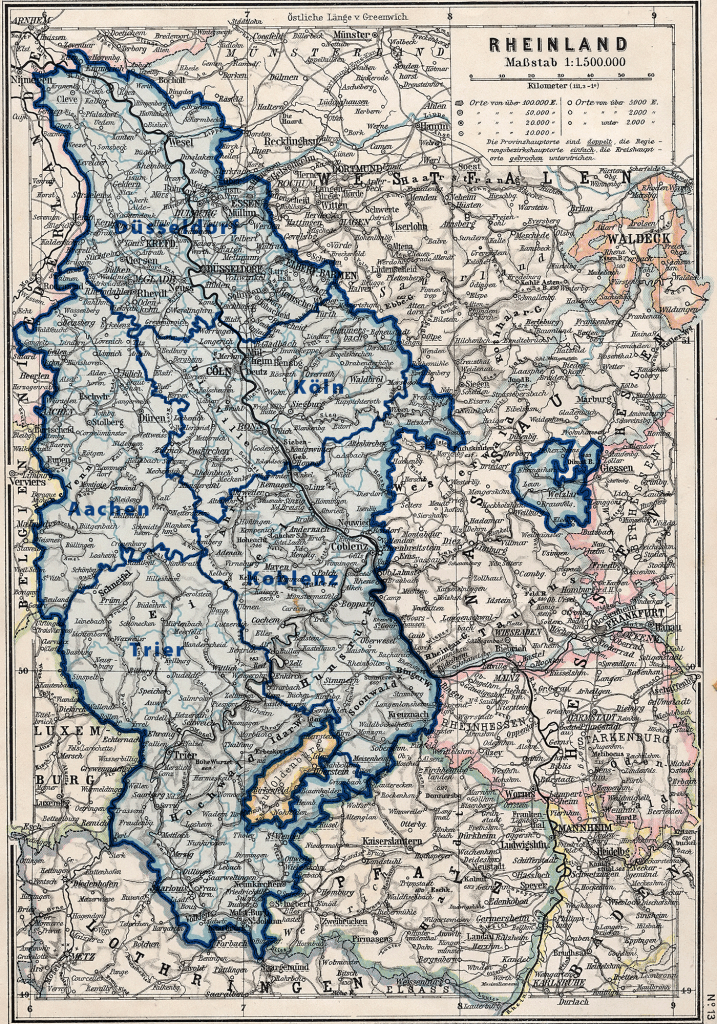

Als der Wiener Kongress 1814/1815 das europäische Staatensystem neu ordnete, wurden auch die Grenzen am Rhein neu gezogen. Das Königreich Bayern erhielt im Südwesten die Pfalz mit den Städten Zweibrücken, Speyer und Kaiserslautern. Dem Großherzogtum Hessen wurde das linksrheinische (nun so genannte) Rheinhessen zugeschlagen, ein Territorium, das auch die Städte Worms und Bingen sowie die Bundesfestung Mainz einschloss. Der Löwenanteil des Rheinlands fiel aber an Preußen. Zusätzlich zu seinen älteren Besitzungen in Kleve, Geldern, Moers und den durch die Säkularisation unter preußische Hoheit gelangten ehemaligen Reichsstiften Essen, Elten und Werden, erhielt Preußen weitere Gebiete: das rechtsrheinisch gelegene Großherzogtum Berg, den Niederrhein mit dem ehemaligen Herzogtum Jülich, dem Kurfürstentum Köln und den Reichsstädten Köln und Aachen, die kleineren Herrschaftsgebiete in der Eifel, dem Hunsrück und an der Saar und nicht zuletzt die Gebiete des ehemaligen Kurfürstentums Trier an Mittelrhein und Mosel mit den Städten Koblenz und Trier.

Zunächst in die beiden Provinzen Niederrhein und Jülich-Kleve–Berg untergliedert, wurde dieser Raum 1822 zu den „Rheinprovinzen“ vereinigt, für die sich ab 1830 die Bezeichnung „Rheinprovinz“ durchsetzte. Bereits 1818 wurde die Universität Bonn gegründet. Der Sitz der Verwaltung (das Oberpräsidium) befand sich seit 1822 in Koblenz, der des Provinziallandtages seit 1824 in Düsseldorf. Köln hingegen, die größte rheinische Stadt, gleichzeitig aber eine Hochburg des Katholizismus, blieb nicht zuletzt wegen der dort vorherrschenden antipreußischen Stimmung weitgehend unberücksichtigt.1

Die Entwicklung in Erkelenz

Übergang zur Preußenzeit

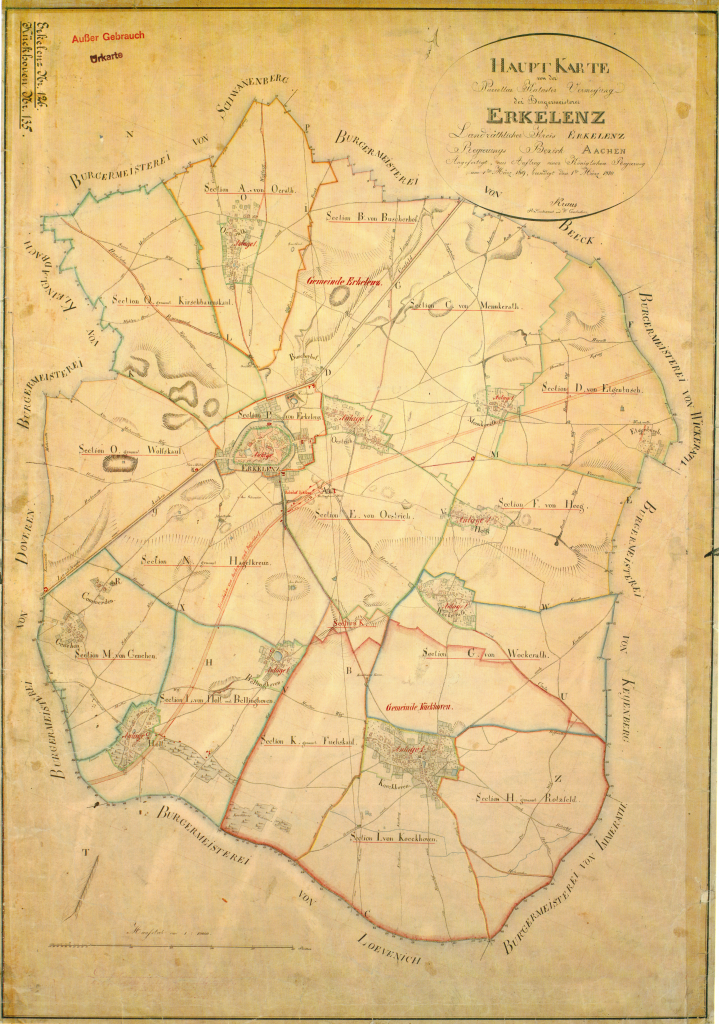

Im Januar 1814 war die Franzosenzeit in Erkelenz zu Ende, die Stadt atmete auf. Im Mai 1814 wurden dann die „französischen Rheinlande“ als Generalgouvernement vom Nieder- und Mittelrhein in preußische Verwaltung übernommen. Als Kantons-Kommissar für Erkelenz verblieb der schon zur Zeit der Franzosenherrschaft angestellte Commissaire Gormanns bis zur Anstellung eines Landrates unter preußicher Herrschaft im Amt. Der Kanton Erkelenz wurde dem Generalgouvernement Aachen — Roerdepartement — zugeteilt. Gleichzeitig wurden als amtliche Bezeichnungen festgesetzt: Regierungsbezirk Aachen und Kreis Erkelenz.

Beginn der Preußenzeit

Am 23. April 1815 fand in Erkelenz aus Anlaß der Beendigung der jahrzehntelangen Franzosenherrschaft und des Beginns der preußischen Herrschaft eine größere Feier statt. Die Huldigung für den neuen Landesfürsten fand in Aachen am 15. Mai 1815 statt, an der außer dem Kantons-Kommissar sämtliche Bürgermeister des Kreises Erkelenz als Deputierte ihrer Gemeinden teilnahmen.

Nach Entlassung des Kantons-Kommissars Gormanns ernannte die Regierung im Jahre 1816 den Landrat von Dewall zum Verwalter des Kreises Erkelenz.

Die Stadtgemeinde Erkelenz und die Landgemeinde Kückhoven bildeten seit Jahrhunderten einen gemeinsamen Verwaltungsbezirk. Zur Franzosenzeit wurden sie als Samtgemeinde von dem Maire, ab 1815 von dem Bürgermeister der Stadt Erkelenz verwaltet. Nach der Entlassung des während der Franzosenzeit amtierenden Maire Gormanns übernahm am 2. Januar 1814 der bisher beigeordnete Bürgermeister Heinrich Terstappen die einstweilige Verwaltung der Stadt und Samtgemeinde. Er wurde am 4. Mai. 1815 vom Bürgermeister N. Erdmann abgelöst.

Abbau der Befestigungsanlagen

Nach kriegerischen Auseinandersetzungen im 17. Jahrhundert wurden die Stadtbefestigung, insbesondere die Stadttore, notdürftig repariert und nur für einige Zeit wiederhergestellt, wie schriftliche Zeugnisse aus den Jahren 1695 und 1718 belegen. Dies geschah weniger aus militärischen als vielmehr aus fiskalischen Gründen, denn an den Stadttoren wurde die Akzise, eine direkte Steuer, vereinnahmt, der sich niemand entziehen konnte, solange alle Wege in die Stadt ausschließlich durch die Stadttore führten.

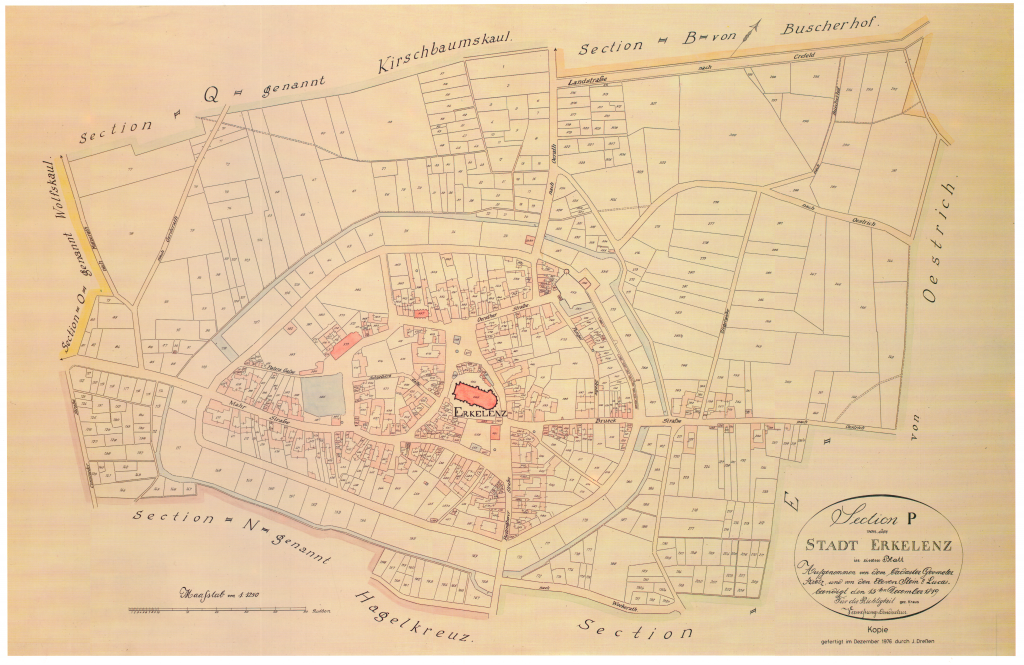

Als die Stadt im Jahre 1815 preußisch wurde, waren die Mauern schon an einigen Stellen eingestürzt oder drohten einzustürzen, so dass die Regierung in Aachen die Stadt aufforderte alles Mauerwerk entweder nach historischen Gesichtspunkten wieder instand zu setzen oder abzubrechen. Im Rat der Stadt entschied man sich trotz der Befürchtung, dass mit dem Abbruch der Stadtmauern auch die Stadtrechte verloren gehen könnten, letztendlich aus Kostengründen für den Abbruch. Um ihn zu finanzieren, wurde das Gelände vor der Mauer parzelliert und in den Jahren 1816 bis 1818 auf Abbruch verkauft. Mit dem Abbruchmateral wurden die Gräben zugeschüttet. Anstelle der Stadtmauern entstanden vier Promenadenstraßen.

An der heutigen Wallstraße blieben wenige Meter der Stadtmauer erhalten, weil hier die kleinen Häuschen direkt an die Mauer angebaut waren. Ab dem Jahre 1905 wurden die Häuser abgerissen.

Mit Beginn der preußischen Zeit entwickelte Erkelenz sich vom Bürger- und Bauernstädtchen zunächst zu einer Beamtenstadt, später begann dann die industrielle Entwicklung. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum 1. Weltkrieg entstanden einige öffentliche Gebäude, aber auch große Privathäuser. Einige der öffentlichen Bauten werden nachfolgend vorgestellt. Aber auch die Entwicklung der Infastruktur wie Strom- oder Wasserversorgung, Abwasserversorung, Schwimmbad, Schlachthof u.a.m. begann.

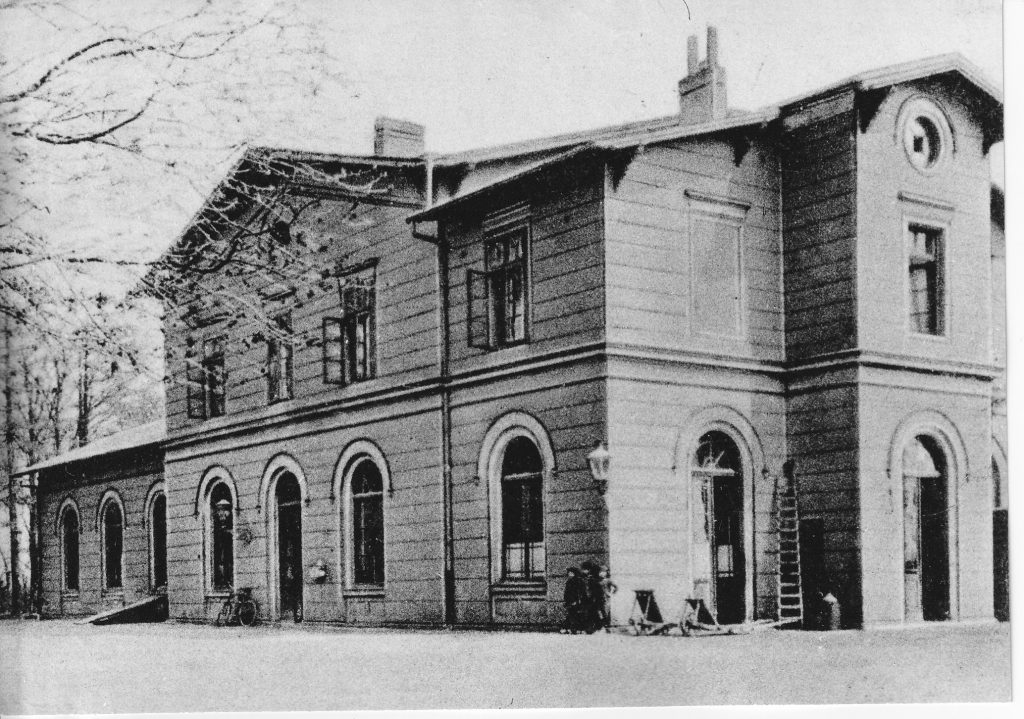

Bau der Eisenbahn

Am 11. November 1852 wurde die von der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft erbaute Eisenbahnteilstrecke Rheydt-Herzogenrath der Linie Düsseldorf-Aachen eröffnet. Dadurch erhielt Erkelenz einen Eisenbahnanschluss, der für die weitere Entwicklung der Stadt von Vorteil war. Der Bahnhof lag seinerzeit weit vor der Stadt in Richtung Kückhoven.

Der steigende Verkehr zu der Eisenbahnstation zwang die Stadt Erkelenz, in den Jahren 1852 bis 1855 die Straßen Richtung Gerderath-Wassenberg und Erkelenz -Kückhoven-Jackerath chausseemäßig auszubauen. Der Weg vom Bellinghovener Tor bis zur Bahn war bis etwa 1870 unbebaut. Erst danach entstanden die ersten Häuser, etwa 1910 war die Bebauung weitgehenst abgeschlossen.2

Weitere geplante Eisenbahnstrecken wie Erkelenz – Jülich – Düren (1868), Erkelenz – Grevenbroich – Hilden und Erkelenz – Opladen (1870) sowie eine Kleinbahn von Immerath über Erkelenz, Wegberg nach Brüggen bzw. Erkelenz – Matzerath -Wassenberg – Heinsberg (1909) wurden aus verschiedenen Gründen nicht realisiert.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden verschiedene Autobus-Linien zu den vorher genannten Orten geschaffen.

Bau der Post

Bereits im Jahre 1853 wurde in Erkelenz ein Postanstalt errichtet, die lange Jahre in Privathäusern eingemietet war. Seit 1876 ist mit dem Postbetrieb eine Telegraphenbetriebsstätte und nacher eine Fernsprechvermittlungstelle mit öffentlicher Fernsprechstelle verbunden. Die vielen Auflagen, die durch die unterschiedlichen Betriebsstellen bedingt waren, zwangen die Reichspostverwaltung, sich ein festes Gebäude zu verschaffen.

Zu dem Zwecke erbaute im Jahre 1904 die Stadt Erkelenz auf Antrag der Postverwaltung am früheren Bellinghovener Tor ein entsprechend eingerichtetes Mietpostgebäude, welches im Jahre 1920 in den Besitz des Reiches überging.

Bau des Landratsamtes

Im Jahre 1815 wurde der Landkreis Erkelenz geschaffen. Ein festes Landratsamt gab es nicht, es war an die Wohnung des jeweiligen Landrates gekoppelt. Erst 1893 wurde das Landratsamt an der oberen Bahnstraße gebaut. 1906 wurde ein Anbau geschaffen, u.a. für die Landwirtschaftsschule. Im Jahre 1930 wurde an der Ecke zum Freiheitsplatz ein weiterer Anbau geschaffen, zunächst für das Arbeitsamt. Nach dem 2. Welkrieg wurde dieser Anbau von der Stadtverwaltung Erkelenz und später dann von der Kreisverwaltung genutzt. Mit dem Bau des neuen Kreishauses im Jahre 1964 wurden alle Gebäude abgerissen.

Bau der Bezirkskommandantur

Mit Beginn der Preußenzeit wurde in Erkelenz zunächst ein Landwehrstamm errichtet, der aber 1830 nach Jülich verlegt wurde. Für die Übungen baute die Stadt Erkelenz an der Westpromenade einen Exerzierplatz. Im Jahre 1881 wurde an der Ecke Aachener Straße/Westpromenade ein Gebäude für das Bezirkskommando erreichtet. Der Garnisonsarchitekt Hauck griff dabei auf Vorbilder zurück, die er der italienischen Renaissance entlehnte: etwa die dreiachsige Anlage, den erhöhten Mittelrisalit, die verzierten Gesimse oder den flachen Dreiecksgiebel über der Tür. Das alles verband er mit der Nüchternheit preußischer Militärarchitektur. Das Gebäude ist ein sehr typischer und mittlerweile sehr seltener Vertreter dieser Bauart. Im Jahre 1899 wurde das Bezirkskommando nach Rheydt verlegt. Nachdem die Kommandantur ausgezogen war, zog 1902 das Amtsgericht ein. Das Gebäude war aber in einem schlechten Zustand und äußerlich sehr unansehnlich, wie ein Zeitchronist berichtet. Es wurde dann saniert und umgebaut, u.a. wurden fünf Einzel-Gefängniszellen und eine Gemeinschaftszelle für drei Personen geschaffen. In den 1970er Jahren wurde das Gerichtsgebäude an der Aachener Straße zu klein. Deshalb zog das Amtsgericht 1985 in die ehemalige Kreisverwaltung an der Kölner Straße. Nach dem Auszug des Amtsgerichtes wurde in dem Gebäude ein Seniorenheim errichtet, das bis 2018 betrieben wurde. Ab 2019 wurde über die Nutzung des Gebäudes als Kreismusikschule diskutiert und entsprechend beschlossen. Danach begann die Sanierung.3

Schaffung von Geldinstituten

Schon im Jahre 1836 richtete der „Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitssamkeit“ eine Zweigstelle als Spar-und Darlehnskasse in der Westpromenade ein. 1840 kam´eine „Kleinkinderbewahrschule“ dazu. Im Jahre 1908 wurde ein neuer Kindergarten gebaut. Einige Zeit bestanden später dann noch weitere Geldinstitute, die aber meitens nicht lange Bestand hatten. Im Jahre 1898 wurde eine Kreisspar- und Darlehnskasse gegründet, die etwas später den Namen „Kreissparkasse des Kreises Erkelenz“ erhielt. 1919 wurde dann noch die „Städtische Sparkasse Erkelenz“ gegründet.

Die industrielle Entwickung

Im Jahre1825 ließ sich Andreas Polke aus Ratibor in der Stadt nieder und gründete eine Stecknadelfabrik. Der benachbarte Aachener Raum war zu damaliger Zeit in diesem Gewerbe führend. 1841 beschäftigte Polke in seiner Fabrik 73 Arbeiter, darunter 35 Kinder unter 14 Jahren; für die schulpflichtigen unter ihnen unterhielt er eine Fabrikschule. Stecknadeln wurden bis etwa 1870 in Erkelenz gefertigt.

Im 19. Jahrhundert existierte vor allem in den umliegenden Dörfern die Handweberei an Webstühlen. Die industrielle Epoche begann in Erkelenz zunächst mit der Einführung mechanischer Webstühle für die Tuchfabrikation. Im Jahre 1854 gegründet und 1878 am heutigen Parkweg ansässig war die Rockstoff-Fabrik I. B. Oellers, eine mechanische Weberei, in der zeitweise 120 Arbeiter und 20 kaufmännische Angestellte tätig waren. Seit 1872 existierte die mechanische Plüschweberei Karl Müller (Ecke Kölner Straße – Heinrich Jansen Weg), die in Erkelenz 60 und im Bergischen und im Rhöngebiet weitere 400 Handweber für den Erkelenzer Hauptbetrieb beschäftigte. Im Jahre 1897 entstand an der Neußer Straße die Textilfabrik Halcour, die im Jahre 1911 67 männliche und 22 weibliche Beschäftigte hatte.

Der eigentliche Schritt in das Industriezeitalter fand 1897 statt, als der Industriepionier Anton Raky die Zentrale der von ihm gegründeten Internationalen Bohrgesellschaft nach Erkelenz verlegte. Einzelheiten dazu lesen Sie bitte im entsprechenden Bericht „Anton Raky in Erkelenz„

Im Jahre 1910 errichtete Arnold Koepe in der ehemaligen Plüschweberei Karl Müller eine mechanische Werkstatt zur Herstellung von Förderwagen im Bergbau. Im Jahre 1916 übernahm Ferdinand Clasen den Betrieb und gründete 1920 aus dieser Firma die Erkelenzer Maschinenfabrik an der Bernhard-Hahn-Straße, die zeitweise 200 Mitarbeiter hatte.4.5

- https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Epochen/1815-bis-1848—vom-wiener-kongress-zur-revolution-/DE-2086/lido/57ab241e7d1687.63686537#toc-2

- Lennartz/Görtz, a. a. O., Seite 104

- Hiram Kümper und Christina Clever-Kümper, ERKELENZ, Seite 14

- https://de.wikipedia.org/wiki/Erkelenz (Stand: 08.2022)

- Text von Günther Merkens 2022 für den Heimatverein der Erkelenzer Lande unter Benutzung des Berichtes von Bernhard Hahn in „Geschichte der Stadt Erkelenz“, a. a. O., Seite 70 ff

- , Geschichte der Stadt Erkelenz . Erkelenz, 1926

- , Schriftenreihe des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V.. Band 3, 1982. Josef Lennartz/Theo Görtz: Erkelenzer Straßen

- , Erkelenz. Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hrsg.): Rheinische Kunststätten, Heft 556, Köln, ISBN: 978-3-86526-109-0, 2015

Wenn Sie uns Feedback zu diesem Artikel senden möchten, nutzen Sie bitte dieses Kontaktformular:

* Pflichtfeld