Die Stadtbefestigung

Die Stadtbefestigung ist eine heute noch in wenigen Resten erhaltene mittelalterliche Befestigungsanlage der Stadt Erkelenz. Sie galt als uneinnehmbar: In die 1,6 Kilometer lange Stadtmauer mit ihren vier Toren, das jedes für sich eine Torburg darstellte, waren 14 Wehrtürme eingelassen, dazu kam noch die in die Stadtbefestigung integrierte Burg. Davor lag ein doppelter, durch einen Wall getrennter Wassergraben. Im 18. Jahrhundert verfiel die Stadtbefestigung zusehends und in den Jahren 1816 bis 1819 wurden die Stadtmauer und die Stadttore weitgehend abgebrochen, der Wallgraben zum Teil mit dem Abbruchmaterial zugeschüttet. Heute existieren nur noch die in den 1950er Jahren restaurierte Burg an der Nordpromenade und Teile der Stadtmauer an der Wallstraße.

Stadtmauer und Wassergraben

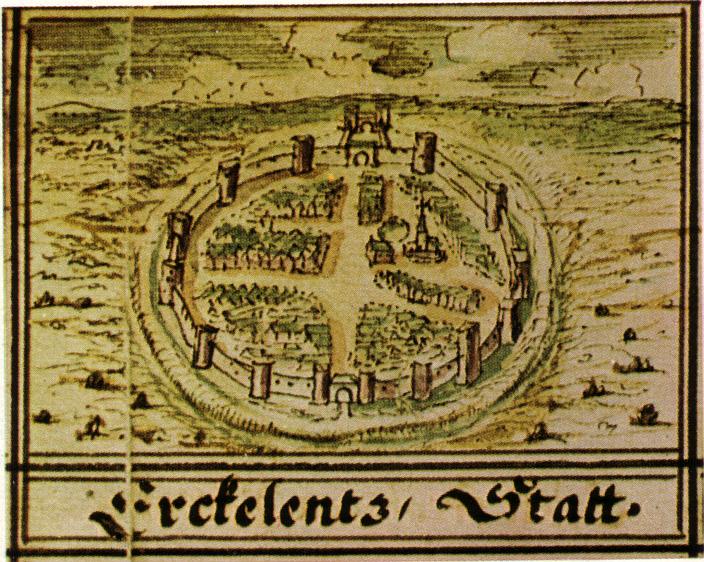

Die Stadtansicht von Wilhelmus Blaeu aus dem 17. Jahrhundert geht auf die des Jacob von Deventer zurück und zeigt die Stadtbefestigung von Erkelenz viel genauer als es bei Deventer der Fall ist. Deutlich erkennbar sind: die Stadtmauer, dann der innere Wassergraben, der Wall und der äußere Wassergraben, außerdem die Burg und die vier Stadttore.

Schriftliche Aufzeichnungen über den Bau der Stadtmauer sind nicht vorhanden. Sie war außen wohl durchschnittlich 8,50 Meter hoch und besaß 14 Mauertürme und die Burg. Der im Jahre 1423 beim Maartor errichtete Mühlenturm war in die Stadtmauer einbezogen, so dass dieser hier offensichtlich erst nach dieser Zeit gebaut worden ist. Der Stadtmauer war noch ein doppelter durch einen Wall getrennter Wassergraben von insgesamt etwa 40 Meter Breite vorgelagert. Die steilen Böschungswinkel führten in fünf Meter Tiefe, wo sich mangels fließendem Wasser im Stadtgebiet über offene Rinnen und Kanäle unter die Mauer hindurch aus der Maar abgeleitetes Regenwasser sammelte und eine schlammige Masse bildete, weswegen man sie die Schwarze Gracht nannte, heute erinnert die Straße „Schwatte Jräet“ daran.

Die Stadtbefestigung im Video

Einen guten Eindruck von der Stadtbefestigung liefert folgender Ausschnitt aus dem Film „Erkelenz um 1550“ von Willi Wortmann, der die Befestigungsanlage anschaulich wiedergibt. Sprecher der Texte ist René Wagner. Eine informative Reise ins mittelalterliche Erkelenz erwartet Sie!

Ende der Stadtbefestigung

Das Ende der Stadtbefestigung wurde im Holländischen Krieg eingeleitet, als das Heer des französischen Königs Ludwig XIV. zusammen mit den Truppen des Erzbischofs von Köln am 9. Mai 1674 die Tore der Stadt stundenlang mit Kanonen beschoss. Die Bürger, die den Angriff erwarteten, hatten zur Verteidigung einige Soldaten unter Führung des Prinzen von Croy angeworben. Die Festungswerke des Bellinghovener Tores scheinen noch fester gewesen zu sein als die des Oerather Tores und hielten dreimaligem Sturmangriff stand. Erst beim vierten Sturmangriff gegen Abend dieses Tages fielen sie. 400 Tote soll es bei den Angreifern gegeben haben, 6 bei den Verteidigern.

Zwei Tage später sprengten die Eroberer das Bellinghovener Tor und das Oerather Tor und zwangen die Bürger, Breschen in die Mauern zu schlagen, eine neben dem Bellinghovener Tor, eine neben dem Maartor, eine am heutigen Zehnthofweg und eine bei der Burg gegenüber dem Pangel.

Später wurden die Stadtbefestigung, insbesondere die Stadttore, notdürftig repariert und nur für einige Zeit wiederhergestellt, wie schriftliche Zeugnisse aus den Jahren 1695 und 1718 belegen. Dies geschah weniger aus militärischen als vielmehr aus fiskalischen Gründen, denn an den Stadttoren wurde die Akzise, eine direkte Steuer, vereinnahmt, der sich niemand entziehen konnte, solange alle Wege in die Stadt ausschließlich durch die Stadttore führten.

Einen Eindruck von den zuletzt erhaltenen Anlagen gibt die älteste Kartenaufnahme der Rheinlande durch den französischen Vermessungsingenieur Jean Joseph Tranchot. Auf dem 1806 bis 1807 entstandenen Erkelenzer Kartenblatt sind große Teile der Stadtmauer noch vorhanden und auch die teilweise verfüllten Gräben dargestellt.

Am Brücktor ist nur das innere Haupttor noch verzeichnet und als annähernd quadratischer Bau mit einer Seitenlänge von ungefähr 8 m wiedergegeben.

Als die Stadt im Jahre 1815 preußisch wurde, waren die Mauern schon an einigen Stellen eingestürzt oder drohten ein zustürzen, so dass die Regierung in Aachen die Stadt aufforderte alles Mauerwerk entweder nach historischen Gesichtspunkten wieder instand zu setzen oder abzubrechen. Im Rat der Stadt entschied man sich im Jahre 1818 trotz der Befürchtung, dass mit dem Abbruch der Stadtmauern auch die Stadtrechte verloren gehen könnten, letztendlich aus Kostengründen für den Abbruch. Um ihn zu finanzieren, wurde das Gelände vor der Mauer parzelliert (40 Lose wurden gebildet) und auf Abbruch verkauft, dieser war verpflichtend,

Den Ansteigerern war es nicht möglich, etwa ein Stück Erkelenzer Stadtgeschichte in Privathand zu konservieren: Es wurde klar bestimmt, daß sie gehalten waren, ,,in einem halben Jahr die Stadtmauern . . . auf eigene Kosten abzutragen“ Steine und Abfall blieben ihnen, doch sie waren verpflichtet, beides nicht auf die Stelle der Allee zu werfen, damit „das Ebnen und die Bepflanzung nicht gestört oder verzögert werden“. Mit dem Abbruchmaterial wurden die Gräben zugeschüttet. An die Stelle der Mauer trat der Promenadenweg. Die Ansteigerer hatten neben dem Abbruch noch eine Reihe von Auflagen zu erfüllen, z.B. die Bepflanzung der Allee. 1

An der heutigen Wallstraße blieben wenige Meter der Stadtmauer erhalten, weil hier die kleinen Häuschen direkt an die Mauer angebaut waren. Ab dem Jahre 1905 wurden die Häuser abgerissen. 2

- , Geschichte der Stadt Erkelenz . Erkelenz, 1926, Seite 152 ff

- , Heimatkalender der Erkelenzer Lande. Erkelenz, 1957, Seite 55 ff: Friedel Krings "Die mittelalterlichen Befestigungswerke der Stadt Erkelenz"

- , Erkelenz 1550. Eine Stadt in der frühen Neuzeit. Erkelenz, 2019

- , Schriftenreihe des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V.. Band 30, Seite 12 ff: Peter Schönfeld "Neue Erkenntnisse zur Erkelenzer Stadtbefestigung"

- , Schriftenreihe des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V.. Band 1, Seite 20 ff: Josef Lennartz "Das Ende der Erkelenzer Stadtbefestigung"

Wenn Sie uns Feedback zu diesem Artikel senden möchten, nutzen Sie bitte dieses Kontaktformular:

* Pflichtfeld