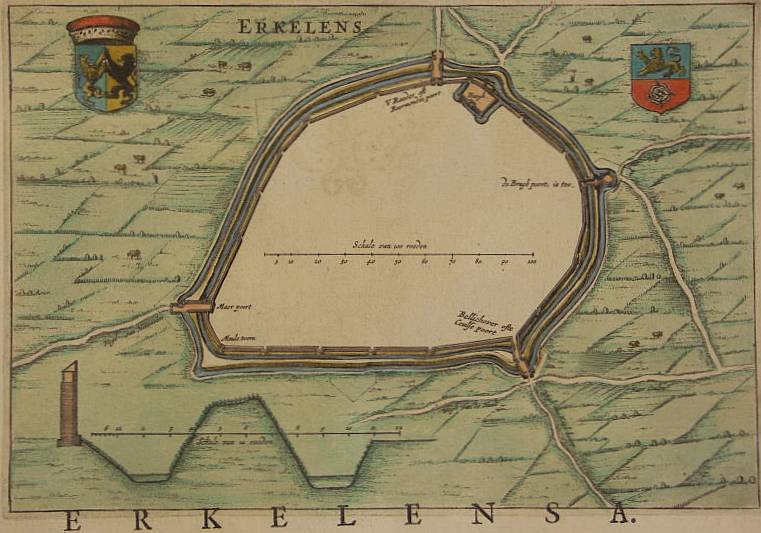

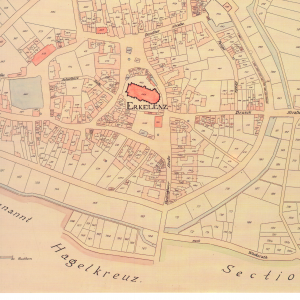

Im 18. Jahrhundert verfiel die Stadtbefestigung zusehends und in den Jahren 1816 bis 1819 wurden die Stadtmauer und die Stadttore weitgehend abgebrochen, der Wallgraben zum Teil mit dem Abbruchmaterial zugeschüttet. Danach entstanden dem Verlauf der alten Stadtbefestigung folgend die Promenaden.

Allgemein

Das ganze Gebiet der alten Stadtbefestigung war ab 1818 parzelliert und öffentlich verkauft worden. Danach entstand, etwa an der Stelle des inneren Grabens, ein Weg mit einer Doppelreihe von Kastanien, teils auch Linden. An der Westpromenade steht eine Reihe dieser Bäume z. T. noch, die anderen wurde 1929 zur Verbreiterung des Fahrweges gefällt. An den ehemaligen Stadttoren blieben zunächst Parzellen als Brandweiher und Bleichen im städtischen Besitz.

Bis 1898 hieß dieser Rundweg um den traditionellen Stadtbezirk nur die „Promenaden“. Dann kamen als zusätzliche Bezeichnung die Namen der vier Himmelsrichtungen hinzu. Seitdem gibt es die Süd-, West-, Nord- und Ostpromenade.

Südpromenade

Die Südpromenade verbindet die Kölner Straße mit der Aachener Straße.

Anfang des 19. Jahrhunderts gab es hier nur am Kölner- und am Aachener Tor je einen größeren Hof, die aber beide ihre Frontseiten zur Bellinghovener Straße bzw. Maarstraße hatten.

Das übrige Gebiet war zur Stadtinnenseite Garten-, zur Außenseite aber meist Wiesengelände. Die Bebauung begann hier erst nach 1900 zögerlich.

Brauerei Anton Aretz

Anton Aretz wurde am 08.07.1857 in Erkelenz geboren, seine Eltern übernahmen 1855 die Gastwirtschaft und Brauerei das „Weiße Kreuz“ in der Aachener Straße. 1886 übernahm Anton Aretz den elterlichen Betrieb. Aretz war auch Posthalter in Erkelenz. Im Jahre 1906 wurde er in die Stadtverordneten-versammlung gewählt.

Nach dem Brand der alten Brauerei baute Aretz In den Jahren 1903/04 an der Südpromenade das „Erkelenzer Brauhaus Anton Aretz“. Die für eine Kleinstadt riesige Anlage war ein repräsentativer Industriebau mit roten und gelben Klinkern.

1909 verstarb Anton Aretz plötzlich, sein Bruder Heinrich führte die Brauerei weiter und nahm 1910 einen gelernten Braumeister als Sozius in die Firma. Der 1. Weltkrieg beendete die Produktion der Brauerei. Das Gebäude wurde verkauft. Hier war dann eine Chemische Fabrik, die unter dem Namen „Sternolin“ u. a. Bohnerwachs und Schuhcreme produzierte. 1

Im Krieg wurden die Gebäude teilweise zerstört und nicht wieder aufgebaut. Lange Zeit war es ein brach liegendes Gelände, später wurde das gesamte Gelände mit Wohnungen bebaut. Eine Straße in diesem Gebiet erinnert heute an Anton-Aretz.

Gymnasium

In den Jahren 1905/06 wurde das Gymnasiums gebaut . Den Bau ermöglichte eine Spende Anton Rakys. Er stiftete zweckgebunden 50000 Mark. Bis 1907 befanden sich hier dann die Höhere Bürgerschule, ab 1908 ausgebaut zum Progymnasium, 1920 Vollgymnaium. Das Gebäude wurde 1945 völlig zerstört. Auf dem Trümmergrundstück entstand 1951/52 ein Gewerbebetrieb. An dessen Stelle wurde dann 1994 ein Altenpflegeheim gebaut.

Wohnhäuser

1912/14 erfolgte die erste Wohnbebauung, als Anlieger der Südpromenade am Maartor Gartenland für die projektierte spätere Wilhelmstraße abgeben mussten und dafür mit gegenüber der Promenade liegendem Land, das im Protokoll als Gemeindewiesen bezeichnet ist, entschädigt wurden. So entstanden die Häuser Nr. 5, 7, 9, 11 und 13.

Der jüdische Viehhändler Siegmund Harf baute 1908 in der Südpromenade (Nr.31) ein Wohnhaus mit einer Jugendstilfassade. Eine große Toreinfahrt führte zu einem Innenhof, an dem sich Stallungen anschlossen. Im Haus ließ er das Baujahr und die Initialen seines Namens in dem hölzernen Antrittspfosten der Wohntreppe schnitzen. Er war der erste Jude, der in den Stadtrat gewählt wurde.

Turnhalle

Dem ehemaligen Gymnasium gegenüber gab es bis 1947 einen Tennisplatz (Grundstück des Turnvereins). Der Turnverein baute hier 1951 eine Sporthalle. Sie entstand damals zum großen Teil in Selbsthilfeaktionen. Erkelenzer Firmen unterstützten den Bau großzügig. In Erkelenz waren alle Säle zerstört. Die Halle wurde daher auch für kulturelle Zwecke genutzt. 1976 wurde das Gelände mit dem fünfstöckigen Miethaus mit Geschäftsetage bebaut.

Finanzamt

Im Jahre 1956 wurde an der Südpromenade das neue Finanzamt gebaut. Bis dahin gab es auf dem Gartengrundstück den sogenannten Jungsbluths-Berg. Diese Erderhöhung war ein Rest des alten Stadtwalls, der sonst überall eingeebnet war.

In den 1970er Jahren und auch später entstanden auf der Südpromenade mehrere Mietshäuser, u. a. auch das „Ärztehaus“ neben der ehemaligen Brauereiruine.

Westpromenade

Die Westpromenade verbindet die Aachener Straße mit der Roermonder Straße.

Synagoge

An der Westpromenade gab es stadtseitig seit 1869 die Synagoge im Hintergelände des Hauses (heute) Nr. 11. Nachdem der Betsaal an der Oerather Straße (heute Burgstraße) nicht mehr ausreichte, erwarb die jüdische Gemeinde ein Hinterhaus an der damaligen Maarstraße (heute Aachener Straße). Das Haus lag an einer Seite an der Klostergasse (heute Patersgasse) und mit der anderen Seite an der Westpromenade. Am 23. Juli 1869 wurde die Thorarolle in die Synagoge getragen und damit eingeweiht. Das Gebäude war ein Backsteinbau und unterschied sich von den umliegenden Häusern nur durch zwei rundbogige Fenster. Auf dem Dach war ein kleines Türmchen angebracht. Im November 1938 wurde die Synagoge geschändet und die Inneneinrichtung zerstört. Das Gebäude blieb erhalten.2

Sportplatz, Stadthalle und Badeanstalt

Gegenüber der Synagoge und hinter dem späteren Bezirkskommando (heute Kreismusikschule) waren 1818 bei der Versteigerung der Wallparzellen zwei Lose für den Exerzierplatz reserviert worden. Er musste in früher preußischer Zeit von der Stadt für Landwehrübungen zur Verfügung gehalten werden.

Im Jahre 1902 beantragte der Turnverein die Einebnung des Platzes. So entstand der erste Sportplatz in Erkelenz. Vorher wurden Wiesen am Oestricher Mühlenweg und an der Neumühle von den Sportlern benutzt. 1922/23 war es, neben den Ballsportarten, vor allem der Radsport, der hier besonders aktiv hervortrat. Mit einer in Selbsthilfe erstellten Umwallung des Platzes entstand eine Rennbahn, auf der neben Rad- auch Motorradrennen ausgetragen wurden, die bis zu 10.000 Zuschauer anzogen. Sogar eine Tribünenanlage bestand während mehrerer Jahre. Das Ende der Inflation brachte Geldmangel und Arbeitslosigkeit und damit das Ende dieser Großveranstaltungen.

1928/29 entstanden die Sporthalle als Mehrzweckbau (später nur noch Stadthalle genannt) und im Jahre 1930 die Badeanstalt nach Plänen des Stadtbaumeisters Scholtes. Hier wurden im Jahre 1935 dann noch Brause- und Wannenbäder für die Benutzung durch die Erkelenzer Bürger eingerichtet.

Mit Ausnahme der Stadthalle, die im Kriege zerstört wurde, blieb der Sportplatz bis 1957 fast unverändert. Dann wurde er, mit einem Kostenaufwand von 220.000 Mark, als echte Sportanlage mit Rasen- und Aschenplatz, Laufbahnen und ansteigenden Zuschauerplätzen, ausgebaut.

Die Badeanstalt überstand, von geringen Schäden abgesehen, den Krieg. Aber dann war sie für die stark wachsende Stadt und die hohen Schülerzahlen einfach zu klein (1 Becken von 25 x 12 m). Im Jahre 1961 erfolgte daher ein völliger Umbau. Es entstanden getrennte Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer. Der Bau kostete 597000 Mark und machte das Erkelenzer Bad zu einem der schönsten im weiten Umkreis.

Zwischen Sportplatz und Freibad entstand dann 1971 das Hallenbad, das am 27. November 1971 eröffnet wurde. Es war, wie damals häufiger, eine Leimbinderhallenkonstrukion. Nach vierzig Jahren genügte das Frei- und Hallenbad nicht mehr den Ansprüchen. Seit 2012 begeistert das ERKA-Bad als sport- und familienfreundliches Frei- und Hallenbad, mit einer ca. 1.170 m² großen Wasserfläche.

Stadthalle und Badeanstalt schufen, weil sie zurück standen, zur Promenade einen Rasenplatz, der am 6. Oktober 1933 „Albert-Leo-Schlageter-Platz“ benannt wurde.

Schlageter: 1893 – 1923, war im 1. Weltkrieg Offizier, dann Oberschlesienkämpfer, 1923 im Ruhrkampf wegen Sabotageakte von den Franzosen standrechtlich erschossen. Von den Nationalsozialisten als „erster Soldat des Dritten Reiches“ geehrt. Ab 1945 gibt es den Namen nicht mehr.

1934 wurde das Kriegerdenkmal vom Markt auf den Platz vor der Badeanstalt versetzt, wo es noch heute steht.

Kindergarten, Krankenhaus, Canisius- und Volksschule

Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes befinden sich heute die Hauptschule und der Kindergarten. Neben dem Kindergarten stand in früher preußischer Zeit das Landwehrzeughaus. Es war zwar als solches gebaut, wurde aber praktisch nie wirklich bestückt. 1836 richtete der ,Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit darin eine Spar- und Prämienkasse ein. Das gleiche Institut gründete 1840 die erste „Kleinkinderverwahranstalt“ in diesem Hause. Im Jahre 1908 entstand dann für den Kindergarten der heute noch genutzte Neubau. Im Jahre 1918 wurden hier vorübergehend belgische Besatzungstruppen unterbracht. Nach Zerstörung des Krankenhauses war hier bis zum Bezug des neuen Krankenhauses die Ambulanz des Krankenhaueses untergebracht.

Das Haus des Aachener Vereins fiel 1945 den Bomben zum Opfer.

Die Südseite der Promenade wurde bis 1945 von den Gartenmauern des ehemaligen Franziskanerklosters und des Krankenhauses begrenzt. Zwischen Kindergarten und Kloster führte ein Fußweg von der Promenade zum Platz An der Maar, heute Franziskanerplatz. Diesen Weg gibt es heute noch.

An dem Kreuzungspunkt Westpromenade/Hospitalstraße, heute Zehnthofweg, wurde stadteinwärts in den Jahren 1870/71 das Krankenhaus gebaut. Kloster und Krankenhaus wurden im Februar 1945 völlig zerstört. An diesen Stellen wurde ab dem Jahre 1950 das Gymnasium neu gebaut, heute ist dort die Ganztagshauptschule. An der Westpromenade liegen insbesondere Schulhof und Turnhalle.

Dem Krankenhaus gegenüber entstand an der Hospitalstraße 1926 eine neue 12klassige Volksschule nach Plänen des Stadtbaumeisters Scholtes. Sie wurde am 31. Juli 1927 eingeweiht und eröffnet.

Nach der Neuordnung des Elementarschulwesens in Grund- und Hauptschule war hier von 1968 bis 1970 die Hauptschule, danach, dann bis zum Umzug (1974) in ihren Neubau, die Realschule. Inzwischen wird auch dieses Schulgebäude von der Hauptschule genutzt.

Die andere Ecke, dem Krankenhaus gegenüber, nahm ein Doppelhaus der Bildhauer Laumen und Winkelkemper ein. Hier entstanden wichtige Teile der Ausstattung der katholischen und evangelischen Kirche in Erkelenz.

In diesem Haus wurde im Jahre 1918 die höhere Mädchenschule, St. Canisius-Schule, eingerichtet, die 1905 gegründet und seitdem im ehemaligen Franziskanerkloster untergebracht war. Nonnen des Ordens der „Armen Dienstmägde Christi“, die auch das Krankenhaus betreuten, leiteten sie. 1945 wurde das Gebäude völlig zerstört.

Kurz nach dem Krieg wurde auf dem Grundstück in einer ehemaligen Wehrmachtsbaracke ein Notkindergarten eingerichtet weil im Kindergarten die Ambulanz des Krankenhaus eingerichtet war.

Das Gelände zwischen Zehnthofweg und Roermonder Straße gehörte ursprünglich zum großen Teil der Familie Wilhelm Terstappen. Dann wurde es der Garten des Krankenhauses. An der Ecke zur Roermonder Straße wurde 1934 eine Autowerkstatt gebaut. Als 1959/60 der Erkelenzer Grüngürtel – von der Aachener Straße über die Westpromenade, die Roermonder Straße überquerend, an der Burg vorbei bis zur Brückstraße – angelegt wurde, wurde die Werkstatt zur Antwerpener Straße ausgelagert.

Die rechte Straßenseite ab der Hauptschule in Richtung Roermonder Straße wurde nach dem 2. Weltkrieg mit Wohnhäusern bebaut.

Im Januar 2023 begannen die Umbauarbeiten des Grünrings an der Westpromenade, der sich vom Berufskolleg bis zur Burg erstreckt. Neue Wege, Beete und Sitzbänke laden nun zum Spazierengehen und Verweilen ein. Mit dem Trimm-Dich-Pfad werden Sportgeräte zur Verfügung gestellt, ein Klettergerüst bietet Kindern Spielmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. „Der Grünring an der Westpromenade ist ein echter Generationenpark geworden, Jung und Alt finden dort passende Angebote“, freut sich Bürgermeister Stephan Muckel.

Nordpromenade

Die Nordpromenade verbindet aktuell die Brückstraße mit der Roermonder Straße.

Im Verlauf der Stadtmauer und den danach folgenden Promenaden folgte der Ostpromenade die heutigen Wallstraße. Hier finden sich die einzigen erhaltenen Reste der alten Stadtbefestigung. Es sind die Burg und zwei Reststücke der Stadtmauer. Vorbei an der Burg stieß dieser Weg dann auf die Westpromenade.

Außerhalb dieser Mauerreste war ein Fuß- und Gartenweg, an dem noch bis 1959 z. T. eine Doppelreihe der alten Linden standen, die nach 1818 hier gepflanzt wurden. Mit der Anlage des Parkplatzes am Burgturm (heute Dr.-Josef-Hahn-Platz) und der sogenannten „inneren Umgehungsstraße“, die den Verkehr aus der Innenstadt abhielt und auf die Ost- und Nordpromenade verlagerte, wurde dieser Weg aufgehoben.

Die neue Straße entspricht etwa einem alten Weg, der früher von der Theodor-Körner-Straße aus die Brückstraße überquerte und über den Burgwall auf die Roermonder Straße stieß. Dieser Weg erhielt 1926 anlässlich des Stadtjubiläums den Namen Erkastraße. Diese Erkastraße war auch Teil des alten Weges, der dem heutigen Abschnitt der Theodor-Körner-Straße zwischen Martin-Luther-Platz und Brückstraße sowie Burgwall entspricht und mündete auf der (heutigen) Roermonder Straße unmittelbar am Stadttor.

1955 wurde dann das ganze Gebiet der Erkastraße Stadtgracht genannt und die Bezeichnung Burgwall nur für die wenigen Häuser bis zur Roermonder Straße gewählt. Für diesen Teil ist es heute noch die Straßenbezeichnung.

Mit dem Ausbau zur „inneren Umgehungsstraße“ entfiel der Name Stadtgracht wieder und diese Straße ist seit dem die Nordpromenade.

An der Ecke Brückstraße und Gartenweg gab es früher (1821) die Gastwirtschaft Wolters. Der Gärtner Karl Platz, bisher in Östrich, kaufte 1872 das Haus und Grundstück und verlegte seinen Wohn- und Betriebssitz hierhin. Im Jahre 1907 errichtete er ein repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus, die Gärtnerei „Müller-Platz“. Am Gartenweg, der heutigen Nordpromenade, waren die gewerblichen Flächen.

Im Jahre 1981 wurde alles abgebrochen und ein neuer Gebäudekomplex mit Gewerberäumen und Wohnungen entstand auf dem gesamten Grundstück.

Dr.-Josef-Hahn-Platz

Der Dr.-Josef-Hahn-Platz liegt zwischen dem Burgturm und den Stadtmauerresten. Er entstand nach der Restaurierung des Burgturmes (1958/59) und der heutigen Nordpromenade. Heute dient er als Park- und Kirmesplatz.

Am 30. Oktober 1959 erhielt der neu angelegte Platz den Namen. Der Stadtrat folgte damit einem Vorschlag des städtischen Gesangvereins, der um die Benennung einer Straße nach diesem bekannten Erkelenzer gebeten hatte.

Wallstraße

Die kurze Fußwegverbindung von der Brückstraße zum Dr.-Josef-Hahn-Platz heißt Wallstraße. Die Katasterkarte von 1869 nennt diesen Weg „Wall“, so heißt dort auch das ganze Gebiet zwischen Im Pangel und der Promenade.

An diesem Weg, der innen an der Stadtmauer entlang führte, finden sich die beiden letzten Reste des einstigen Mauerrings.

Die Mauerreste wurden 1957 – 1960 restauriert (wie der Burgturm), d. h. sie wurden so beigearbeitet, dass der weitere Verfall verhindert wurde. Stadtseitig waren in die Mauer Nischen und Kamine eingebaut, die z. T. heute noch zu erkennen sind. Sie zeigen, dass an der Mauer kleine Häuschen „klebten“. Die Katasterkarte von 1819 verzeichnete noch elf dieser kleinen Häuschen, die zwar zweigeschossig, aber doch so klein waren, dass eine Treppe keinen Platz hatte. Sie wurde durch eine Leiter ersetzt, die abends heraufgezogen wurde.

1903 beschloss der Stadtrat, die noch stehenden Häuschen zu beseitigen. 1921 war er sogar der Ansicht, dass die Mauerreste schon im Interesse der öffentlichen Sicherheit abgebrochen werden müssten. Dazu kam es zum Glück nicht.

Zwischen den Gärten an der Wallstraße und der ehemaligen Erka-Straße lag, beide verbindend, ein kleiner Platz mit einigen Bänken und Sandkästen, den die Erkelenzer den „Mutter-Platz“ nannten. Dieser Name war aber nie eine offizielle Platzbezeichnung. Nach der Neugestaltung wurde auf der Rasenfläche zwischen Brückstraße, Wallstraße und Dr.-Josef-Hahn-Platz im Jahre 1986 der Spielbrunnen von Bonifatius Stirnberg aufgestellt

Die Grünflächen an der Westpromenade und dem Burgwall werden im Jahre 2023 neu gestaltet.

Ostpromenade

Die Ostpromenade verbindet die Brückstraße mit der Kölner Straße.

Die ersten Häuser an der Ostpromenade standen bereits 1870 an dem Teil zwischen Brückstraße und Pleygasse (heute Reifferscheidts Gäßchen). In diesen Häusern waren u. a. das Büro des Landwehr-Ersatzbataillons und seit dem 1. November 1871 auch das Büro der Bezirkskompanie bis zum Umzug in den Neubau des Bezirkskommandos an der Aachener Straße im Jahre 1881.

1982 wurde auf diesen Grundstücken ein Parkhaus gebaut. Durch den Abbruch der Häuser und Mauern wurde der Gassencharakter zerstört. Das Parkhaus wurde im Jahre 2023 abgebrochen. Dabei wurden u.a. die Fundamente der Stadtmauer und der ehemaligen Häuser sichtbar und archäologisch aufgenommen. Jetzt entsteht dort eine Mobilstation mit verschiedenen Funktionen.

Die Bebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern auf dieser Seite der Promenade in Richtung heutiger Kölner Straße erfolgte erst nach dem 2. Weltkrieg. Bis dahin waren hier auf der Rückseite der Gebäude der unteren Kölner-Straße kleine gewerbliche Gebäude, z.B. die Schreinerei Görtz.

An der Ecke zur Kölnerstraße (Bellinghovener Straße) stand ein Geschäftshaus, das im 2. Weltkrieg völlig zerstört wurde. Auf der Kellerdecke enstand Anfang der 1950ziger Jahre der erste Gemüse- und Obststand in Erkelenz, betrieben von einem Herrn Schiffer, der in Erkelenz aber nur „Bananen Louis“ genannt wurde. Nach dem Wiederaufbau war dort zunächst eine Filiale von „Kaisers Kaffee“, danach bis heute eine Bank.

Die Bebauung der anderen Seite der Ostpromenade begann nach 1900, jedoch zunächst nur in dem zum Bellinghovener Tor gelegenen Teil. Im Jahre 1903/04 wurde an der Ecke Ostpromenade/Bellinghovener Straße (heute Kölnerstraße) das Postamt gebaut. Weitere Wohn- und Geschäftshäuser in Richtung Brückstraße folgten.

Die Gärten der Grundstücke der unteren Theodor-Körner-Straße reichten bis zur Ostpromenade. Hier war eine vom alten Stadtgraben stammende Bodendelle. In den 1990ziger Jahren wurden diese Grundstücke von der Ostpromenade her mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut.

An der Ecke zur Theodor-Körner-Straße war bis 1913 ein Brandweiher. Bei ihm gab es ein Spritzenhaus mit Schlauchturm, der 1920/21 wegen Baufälligkeit abgebrochen wurde. Das Spritzenhaus selbst stand bis um 1930. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es dort eine öffentliche Bleiche. 1940 wurde ein betoniertes Löschwasserbecken gebaut, das nach dem Krieg zunächst mit Erde verfüllt, später ganz beseitigt wurde. In den 1960ziger Jahren wurde auf dem Gelände eine Augenartzpraxis gebaut.

Früher endete die Ostpromenade auf der Brückstraße (der weitere Verlauf war dann die Wallstraße), mehrere große Kastanienbäume bildeten auf der Brückstraße eine kurze Allee bis zur Einmündung der Theodor-Körner-Straße. Zur Burg hin waren Gärten und ein Spielplatz.

Die heutige Verkehrsführung der Ostpromenade zur Theodor-Körner-Staße entstand mit dem Ausbau der Nordpromenade Ende der 1950ziger Jahre. 3

- , Schriftenreihe des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V.. Band 3, Josef Lennartz/Theo Görtz "Erkelenzer Straßen"; Seite 138 ff

Wenn Sie uns Feedback zu diesem Artikel senden möchten, nutzen Sie bitte dieses Kontaktformular:

* Pflichtfeld